El arte como ideología política, 100 años atrás

Cómo los movimientos artísticos entre 1914 y 1930 canalizaron la guerra, la revolución y la identidad en pinturas cargadas de ideología: una época de cambio

Todo estilo artístico está inevitablemente relacionado con su contexto histórico, político, social y cultural. El arte no surge en el vacío: cada corriente refleja, de forma más o menos explícita, las tensiones ideológicas de su tiempo. Desde la exaltación del poder divino en el arte gótico hasta la glorificación del progreso en el futurismo, cada movimiento artístico dice algo sobre el mundo en que fue creado. El Romanticismo, por ejemplo, que puso el énfasis en la emoción, la imaginación, la naturaleza y la libertad individual, puede leerse como una reacción frente a las ideas predominantes de la Ilustración y el neoclasicismo, que exaltaban la razón, la lógica, el orden y la objetividad.

Pero eso fue en el siglo XIX. Alrededor del primer cuarto del siglo XX, hace justo cien años, otros movimientos artísticos reflejaron —con mayor o menor intencionalidad— posturas políticas profundamente relacionadas con su contexto histórico. Analizaré algunos de esos movimientos entre 1914 y 1930. Por ejemplo, hace 100 años, triunfaba:

El expresionismo alemán

Surgido en el contexto de una Europa desgarrada por la Primera Guerra Mundial y por el colapso de los valores tradicionales, este movimiento plasmó de manera visceral la ansiedad y el malestar social. Artistas como George Grosz o Otto Dix hicieron de la denuncia su lenguaje pictórico: con un estilo distorsionado, grotesco y deliberadamente incómodo, retrataron los horrores de la guerra, la hipocresía de la burguesía y la corrupción de la República de Weimar. En sus obras, los cuerpos aparecen mutilados, los rostros deformados, las ciudades sombrías y caóticas. Se trataba de subrayar la decadencia del país.

Aunque bastante anterior, de 1893, el grito, de Edvard Munch, sería el precursor de este movimiento expresionista. Como dijo el propio Munch: "No pinté este cuadro para agradar, sino para expresar el miedo existencial del ser humano moderno". Esa angustia existencial sería uno de los pilares del expresionismo que vino después, exacerbado con la guerra.

El dadaísmo

Surgido en Zúrich en 1916 en torno al Cabaret Voltaire, fue una de las primeras vanguardias en hacer explícita su carga ideológica y política. Fue un arte nacido en el exilio, en una Suiza neutral, como reacción directa al horror de la guerra y a la complicidad de las instituciones —el Estado, la Iglesia, la ciencia, el arte académico— con ese horror. Sus artistas: Tristan Tzara, Hugo Ball, Emmy Hennings, Hans Arp o Richard Hülsenbeck, propusieron una estética del absurdo que se burlaba de la lógica, de la sintaxis, del canon, del gusto. A través de performances, poemas fonéticos o collages, proclamaban que el arte no debía tener ningún sentido, porque el mundo ya no lo tenía. Ideológicamente, el dadaísmo fue profundamente antibélico, antiinstitucional y antiburgués. Su crítica radical alcanzó incluso al propio arte, que dejaba de ser un objeto bello o sublime y pasaba a ser una provocación. El famoso urinario de Marcel Duchamp, presentado como obra de arte bajo el título Fountain, ironizaba sobre ello.

El surrealismo

Fundado oficialmente en 1924 con el Primer Manifiesto Surrealista de André Breton, toma muchas de esas estrategias dadaístas, pero les añade un marco teórico y una finalidad transformadora. Breton, que había sido parte del círculo dadá en París, quería superar el nihilismo: ya no bastaba con destruir el lenguaje o los símbolos del poder; había que liberar la mente humana. Por eso, el surrealismo se empapa de psicoanálisis freudiano, del marxismo revolucionario y de una visión cuasi mística de lo inconsciente. Para los surrealistas, el arte no debía sólo protestar contra el mundo, sino crear uno nuevo, donde el deseo, el azar, lo onírico y la libertad total reconfiguraran la experiencia. Su núcleo fue europeo, con figuras como Max Ernst, Salvador Dalí, Paul Éluard, o el mismo André Breton.

El muralismo mexicano

Un caso diferente, pero igualmente cargado de intención ideológica, fue el muralismo mexicano. A partir especialmente de 1920, y basados en la Revolución de 1910, artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros convirtieron los muros de edificios públicos en lienzos monumentales donde narraban la historia del pueblo mexicano desde una óptica popular, revolucionaria e indigenista. Su objetivo no era decorar ni entretener, sino educar y movilizar. Frente al elitismo del arte, el muralismo apostó por un arte público, accesible y comprometido.

El realismo socialista

También muy potente es el caso del realismo socialista, el movimiento artístico oficial de la Unión Soviética desde la década de 1930. Era la única corriente artística permitida por el Partido Comunista y, lejos de ser una simple tendencia estética, fue un instrumento político y propagandístico de primer orden. Su misión principal era representar una visión idealizada y optimista de la vida bajo el socialismo. Las imágenes típicas incluían a campesinos robustos, obreros eficientes, soldados valientes y líderes carismáticos, siempre en poses dinámicas y confiadas. Artistas como Aleksandr Deyneka, Isaak Brodsky, y Vera Mújina fueron figuras destacadas de esta corriente. Si abrís este enlace seguro que reconocéis rápidamente el estilo.

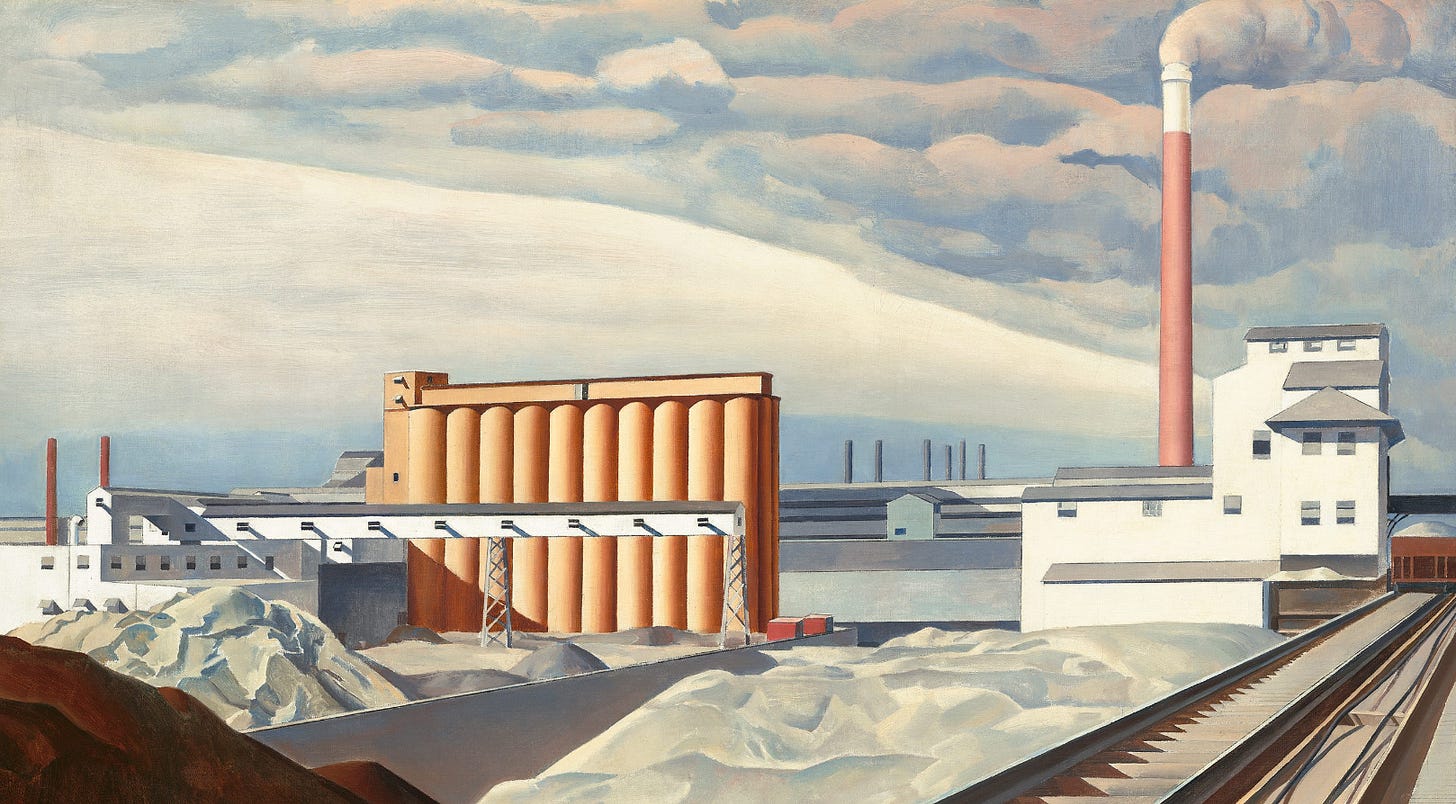

El precisionismo

En Estados Unidos, convergen dos movimientos. En primer lugar, el precisionismo (entre 1910 y 1930), en el contexto de una rápida industrialización y urbanización en el país. Surgió como una respuesta local al auge de las vanguardias europeas y como un intento por construir una identidad artística que reflejara el paisaje y su realidad. Caracterizado por su enfoque en la representación clara, limpia y geométrica de estructuras industriales, arquitectónicas y urbanas, el precisionismo se distingue por líneas nítidas y formas simplificadas. Artistas como Charles Sheeler, Charles Demuth y Georgia O’Keeffe fueron las figuras centrales de esta corriente, pintando fábricas, chimeneas, puentes, silos y paisajes urbanos con una precisión casi fotográfica. El movimiento, ideológicamente, apoyaba la modernidad tecnológica y el progreso industrial, en un momento en que Estados Unidos se consolidaba como potencia económica.

El realismo estadounidense

En segundo lugar, el realismo estadounidense, desarrollado principalmente durante las primeras tres décadas del siglo XX, surgió como una respuesta tanto a las vanguardias europeas como a la necesidad de representar la realidad social y cultural propia de Estados Unidos. Uno de los pioneros fue Thomas Eakins. Su trabajo encarna un compromiso radical con la observación directa de la realidad, con un énfasis especial en el cuerpo humano, la anatomía y las escenas de la vida cotidiana.

Este movimiento no fue monolítico, sino que albergó tres corrientes que reflejaron las tensiones dentro de la sociedad estadounidense en un período de rápidas transformaciones. Por ejemplo, una de las más reconocidas dentro del realismo estadounidense es el regionalismo, que surgió en los años 20 y 30 como una reacción frente a la urbanización y la influencia europea. Los artistas regionalistas se enfocaron en la vida rural y las tradiciones del Medio Oeste y otras zonas interiores del país, buscando plasmar una identidad cultural vinculada a la tierra, la comunidad y las costumbres populares. Sus figuras fueron Thomas Hart Benton, John Steuart Curry y Grant Wood (que me encanta y del que seguro conoceréis su cuadro American Gothic). El regionalismo se caracterizó por reflejar una ideología ligada al nacionalismo cultural y la valorización de lo local en un contexto de crisis social. Reivindicaba las raíces agrícolas, la vida sencilla y los valores tradicionales frente a la modernidad urbana, a menudo percibida como decadente o ajena.

En paralelo, apareció el denominado realismo social, que se intensificaría durante la Gran Depresión, y que tuvo un marcado carácter político y social. Este enfoque artístico buscó denunciar las injusticias económicas, la pobreza y la explotación laboral, alineándose con movimientos progresistas y de izquierdas. Artistas como Ben Shahn, Reginald Marsh o la fotógrafa Dorothea Lange, usaron su arte para visibilizar el sufrimiento y la lucha de la clase trabajadora. Este realismo social fue un instrumento para sensibilizar a la opinión pública y promover cambios sociales, y muchas de sus obras fueron apoyadas por programas federales (si tenéis curiosidad sobre el uso propagandístico de la fotografía para el New Deal de Roosevelt, escribí este artículo hace unos años).

También a la vez, en las grandes ciudades, especialmente en Nueva York, emergió el realismo urbano, encarnado por artistas como George Bellows o John Sloan, miembros de la llamada Ashcan School. Este grupo se centró en representar la vida diaria de los barrios obreros, las calles abarrotadas, los conflictos sociales y la vitalidad del mundo moderno. Su estilo mostraba una nación industrial, desigual y cambiante.

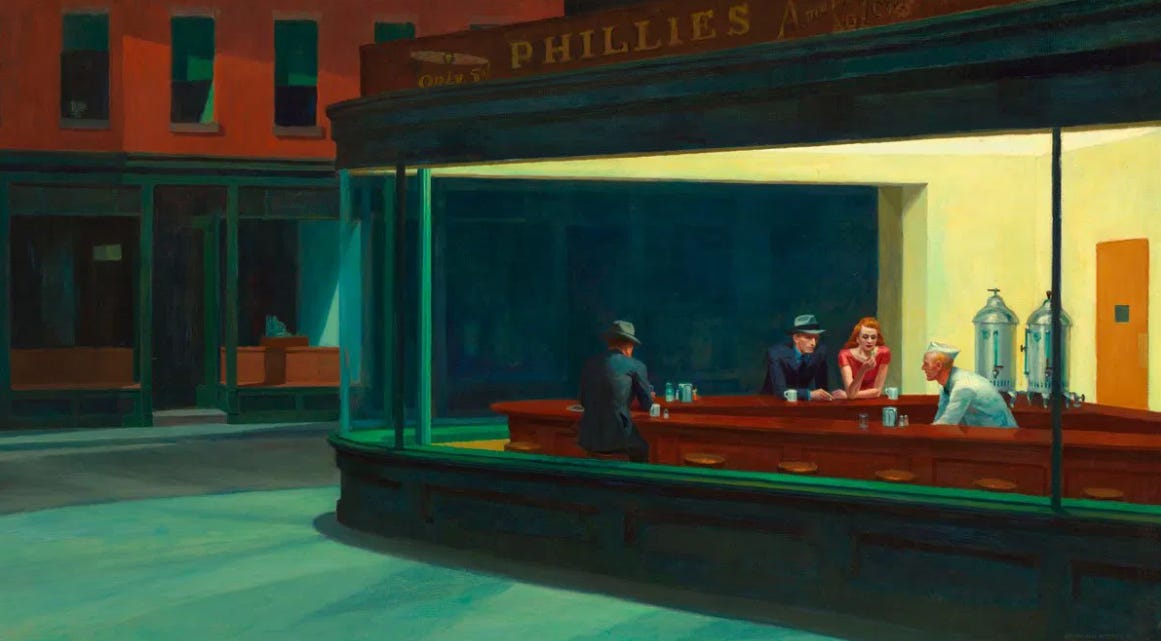

Edward Hopper

En medio de todos ellos, estaba la figura de Edward Hopper. Situado (en mi opinión) entre el precisionismo y, sobre todo, el realismo urbano. Es uno de mis pintores favoritos, así que le doy un espacio principal porque me apetece ;-)

Para mi, Hopper no solo plasmaba la realidad estadounidense del momento, sino que dotaba a sus cuadros de un aura de individualismo, de soledad, de introspección, de incertidumbre y desasosiego ante el auge de la metrópolis y la modernidad que se abría paso en la sociedad norteamericana de la segunda y tercera década del siglo XX.

El pintor jamás se adscribió oficialmente a ningún manifiesto o escuela, y su pintura “realista” es sobria, melancólica. Representa gasolineras vacías, oficinas solitarias, mujeres sentadas en la cama sin saber qué hacer… Este énfasis en la soledad, la introspección y la distancia emocional podría leerse como una expresión del existencialismo, pero también del individualismo liberal estadounidense, especialmente durante los años de entreguerras y la Gran Depresión. Así lo entiende el crítico Mark Strand: «Hopper no narra historias, pero sus cuadros están cargados de espera, como si algo fuese a ocurrir o acabara de ocurrir. Esa tensión es profundamente norteamericana: la tensión entre el deseo de comunidad y el impulso de independencia».

En ese sentido, el estilo de Hopper, como el de cualquier otro artista que he citado en este post, no es neutral. Aunque a veces sea de forma inconsciente, pintar es una forma de mirar y de representar el mundo. Y, como tal, está determinado por ideas, emociones, contextos y tensiones sociales. Y esa, quizá, sea la forma más sutil de mostrar el peso de la ideología en la evolución del arte.

De aquí 100 años probablemente también hablarán de nuestra época de cambio, y de los estilos artísticos entre 2010 y 2030. Sería interesante ver qué dicen.

Política Creativa es una iniciativa de Xavier Peytibi (ideas y recomendaciones) y de Juan Víctor Izquierdo (tecnología). Puedes leer todos los contenidos en www.politicacreativa.com

A continuación, y para los suscriptores/as premium, os dejamos enlaces que consideramos interesantes para seguir conociendo más sobre la ideología en la pintura de principios del siglo XX.

Y recuerda que, como suscriptor premium, recibirás tres ideas quincenales (y no solo una), así como el resumen de un libro interesante cada viernes y newsletters especiales (como esta), el libro “40 resúmenes imprescindibles: libros clave de la teoría política” en pdf y acceso a GeoTactik, nuestra propia herramienta de mapeo electoral!

Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días

Suscríbete a Política Creativa para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.